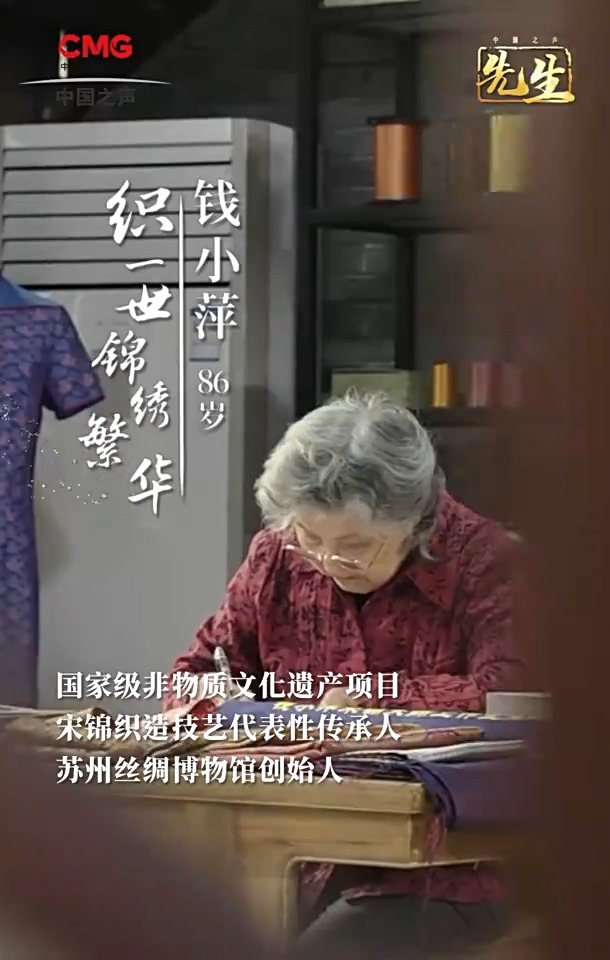

钱小萍:织一世锦绣繁华

先生20250502钱小萍

音频来源:(mp3下载)

图文来源:钱小萍:织一世锦绣繁华

相关专题:先生(中国之声)

关键词:中央广播电视总台,中国之声,先生,特别策划

钱小萍:“我对丝绸的热爱是刻骨铭心,只要祖国优秀的传统文化能够发扬光大,我永远有做不完的事情,这个事业任重而道远。”

【人物名片】

钱小萍,1939年生于江苏常州,今年86岁。国家级丝绸专家,第一批国家级非物质文化遗产项目宋锦织造技艺代表性传承人,苏州丝绸博物馆创始人。她是挖掘、研究古丝绸技艺的先行者,让曾经濒临失传的宋锦重获新生;又是大胆探索、运用丝绸技艺研发我国第二代人造血管的科学家,曾荣获“国际发明镀金奖”。在经纬交织中,她将自己对丝绸的热爱融入生命,几十年如一日传承创新,填补新中国丝绸史上多项空白,获全国茧丝绸行业终身成就奖。

宋锦一跃成为“新中式”顶流,源自2014年的APEC峰会。与会各国领导人集体亮相,身着宋锦织就的“新中式”华服,色彩艳而不俗、繁而不乱,明丽古雅,尽显东道主中国的大国风范。一时间,与南京云锦、四川蜀锦并称中国三大名锦的苏州宋锦惊艳世界。

钱小萍正是让“苏州瑰宝”宋锦这门濒临失传的技艺“活”过来的那个人。出于对美的热爱,钱小萍十五岁就踏入了丝绸工业学校,只是豆蔻年华的她未曾想到,人生的“丝绸之路”并非坦途。中国丝织业传承千年,但都是手工作坊,作为新中国第一批丝织专业学生的钱小萍,入学后连教科书都没有。

那就边织边学,再艰难的环境也抵不过繁花美锦的吸引。可当钱小萍以优异成绩毕业分配到苏州丝绸研究所,兴冲冲去上班时,眼前的清冷场景又给她泼了盆冷水。墙角堆放着各种丝织原料,桌上摆着算盘,像库房又像帐房。

彼时的苏州丝绸研究所刚成立一年,一切只能因陋就简,缺资金、缺人才,不过最不缺丝绸研究资料。于是钱小萍一头钻了进去,沉浸在精致华美的世界里,有时候靠一块豆腐乳就能撑一天。

日常生活点滴,皆是灵感之源。钱小萍设计创作的青春之作“莹波纱”,因构思巧妙、工艺精良,行销海外。

在丝绸研究所工作十几年,真正让钱小萍声名鹊起的,却是另一项科技发明。上世纪50年代末,原纺织部和卫生部联合下达研制人造血管的任务,只有19岁的钱小萍参与其中,可是除了从国外带回的一小段样品外,没有任何资料参考。

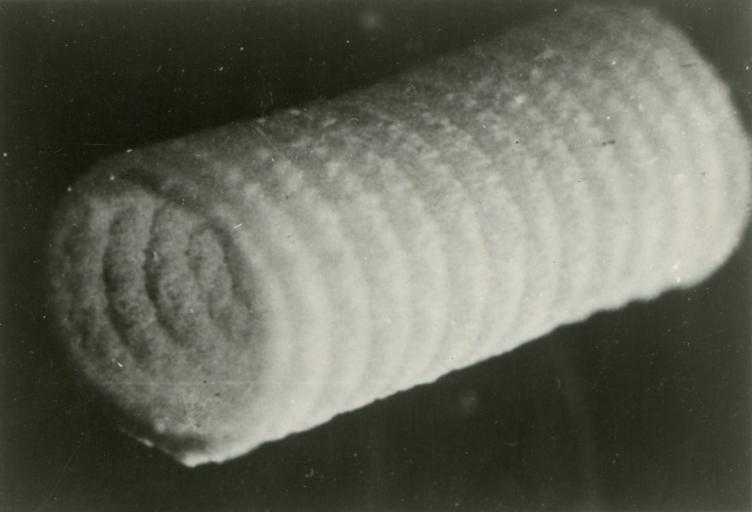

以丝为原材料?难以想象。中国第一代人造血管就这样顺利研制成功,而钱小萍对针织物结构设计的独到见解和技巧,让来自上海的专家记住了这个年轻的姑娘。当人造血管需要迭代更新时,第一个就找到了她。

于是1977年,由钱小萍独挑大梁创新设计的中国第二代人造血管——机织涤纶毛绒型人造血管通过临床试验,她也因此获得第14届日内瓦国际发明镀金奖和第35届布鲁塞尔尤里卡国际发明博览会银奖,取得了国家专利。站在日内瓦奖台上的钱小萍,常常被误认为是医生,她只能解释:“我只是研究纺织人造血管的科技人员。”

从轻盈飘逸的莹波纱,到富丽华贵的花绒绸,再到秀丽素雅的浪花绉……二十多年里,钱小萍以灵感为梭,凭借精湛的技艺在丝缕间编织创作,她亲自命名的几十款新产品,多次荣获全国优秀新产品奖。

恐怕连钱小萍自己也未料到,她的后半生会与宋锦深深交织。上世纪90年代末,苏州丝绸厂纷纷倒闭。钱小萍看着曾经瑰丽典雅的宋锦被随意甩卖,在尘灰中黯淡,痛心不已。

更让她焦急的是,宋锦珍贵的技术档案和资料散失,传统宋锦织造技艺濒临失传。钱小萍奔走在苏州的大街小巷,寻访老艺人、老工匠,征集文物素材。终于在一家文物商店偶遇到一块珍贵的菱格四合如意锦。

成千上万根经线、纬线来回交织,一根丝也不能“走错”。经过几个月的努力,从踏花、装机、加工再到织造,这块古老的宋锦残片终于在现代织机上重现原貌。

那段日子里,每征集到一款宋锦样本,钱小萍都如获至宝,拿着放大镜一厘米一厘米研究,探索工艺特征和结构技巧。她知道,要重现宋锦的风采,必须科学复制。

1981年,为全面挖掘、保护和研究古代织丝技艺,钱小萍开始为创建中国第一家丝绸博物馆而奔波,十年后,浓缩了中华丝绸文明史的苏州丝绸博物馆落成开放。

此后,钱小萍又创建了“中国丝绸织绣文物复制中心”,在她主持下,成功复制了东周、先秦、两汉等珍贵丝绸文物五十余件。为了能让千年丝韵在新生力量中延续,她还创办了丝绸织物设计研修班,培养优秀的设计人才。

2006年,宋锦织造技艺入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录;2009年,作为中国桑蚕丝织技艺的重要组成部分,被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。钱小萍也被评为“宋锦织造技艺国家级代表性传承人”。

而今已86岁的钱小萍每天都要到工作室,虽然有“做不完的事情”,但于她而言“这是一种享受”。尽管因用眼过度已经视力不济,还曾做过腰椎管手术、换过人造膝盖,有人劝她颐养天年,她却笑言“匠心不老”。她的脑子里,仍会时常蹦出各种奇思妙想,让古老的织锦技艺在时光长河里永远奔涌鲜活的浪花。

【记者手记】

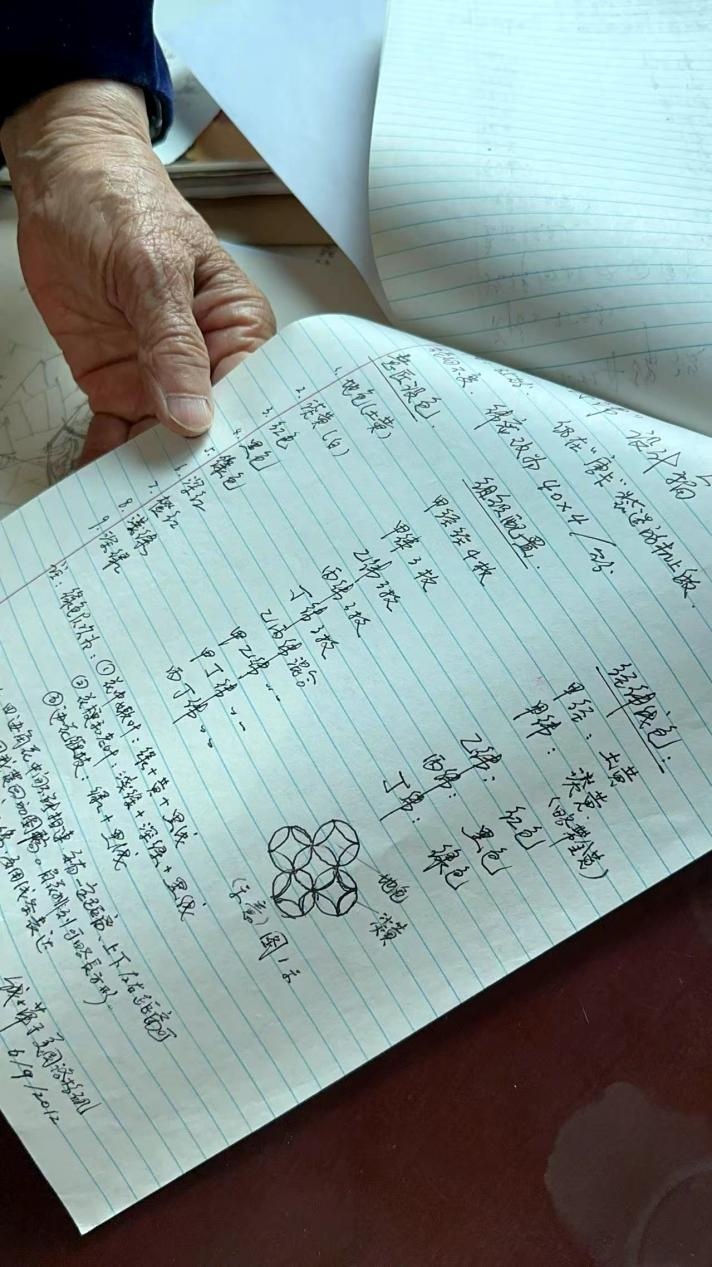

我是记者李思默。暮春时节,苏州古城街头巷尾,繁花似锦。初见钱小萍先生,她一头银发,一袭她最爱的菱格四合如意纹宋锦旗袍,正在伏案工作,全然不见耄耋二字带来的迟暮感。她笑谈自己在意完美,不放过任何一个细节,哪怕是微小之处也必须讲究,“大体上好就行”这样的话,她决不允许。她善于发现,善于创造,一处优美的窗花,一株旺盛的植物,都是灵感的源泉,所思所想马上就记录下来。收藏夹里那些大小不一、页脚泛黄的纸片,无一不画着设计草图,写着创作思路。这些随手采撷的生活碎片,却拼出了一套套完整的创作脉络。

欣赏一幅幅风格雅致的作品,回望一段段酸甜苦辣的往事,与钱小萍先生的谈话间,我仿佛也游走在丝绸织机的光影交错里,那些流光溢彩的锦缎,跃动着永不褪色的热忱。

先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。

可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。

捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。