黄会林:传薪火 励来者

先生20250504黄会林

音频来源:(mp3下载)

图文来源:黄会林:传薪火 励来者

相关专题:先生(中国之声)

关键词:中央广播电视总台,中国之声,先生,特别策划

黄会林:中国文化一定要定位,有自己的目标,有自己的范畴,有自己的力量。中国文化要立起来、走出去,把真正的、真善美的中国文化传到世界。

【人物名片】

黄会林,1934年2月出生于天津,今年91岁。北京师范大学资深教授,艺术与传媒学院首任院长,中国文化国际传播研究院院长。她是抗美援朝战场上冒着枪林弹雨坚守高炮阵地的女兵,她是中国高校第一位电影学博士生导师,她是新时期首个高校学生戏剧团北国剧社的发起者,她还是北京大学生电影节的奠基人,她更是鲐背之年仍耕耘在讲坛上的“大先生”。黄会林数十年如一日,持续推进影视教育改革创新,被称为引领中国戏剧影视高等教育发展创新的标杆性人物。

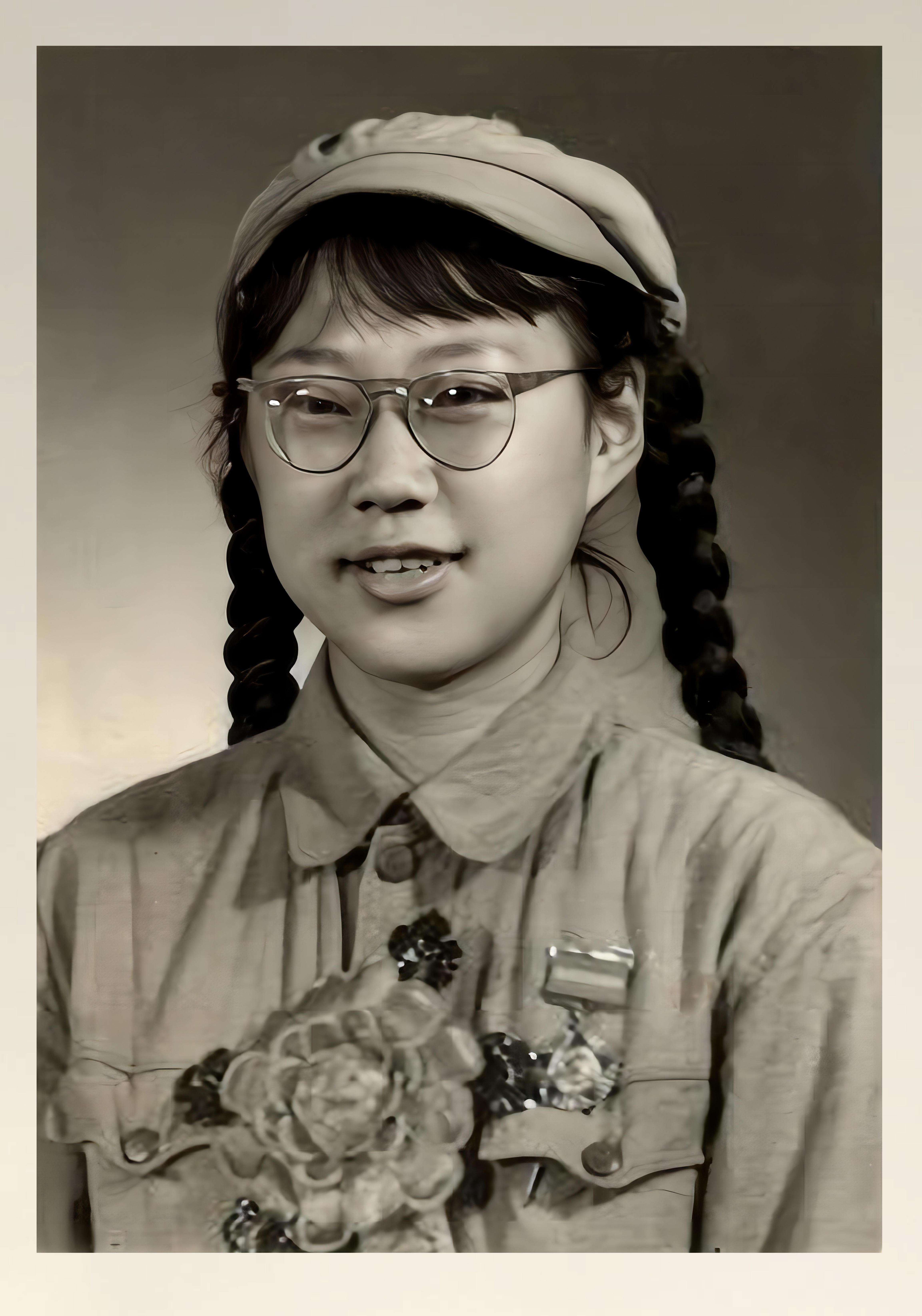

黄会林一生最引以为傲的两个称谓,一个是桃李天下的“老师”,另一个则是战地黄花的“老兵”。每每谈起年少时那次关键的人生选择,黄会林总是用“幸运”来形容,尽管那时她才上初中,十几岁的懵懂在战火纷飞中,化作了比年龄更厚重的担当。

1950年6月,朝鲜战争爆发,黄会林刚刚随父母从上海来到北京,童年的颠沛流离让“自强自立”成为她毕生所愿。

“抗美援朝、保家卫国”的热潮席卷全国,黄会林所在班级四十来人,无一例外都写了参军申请书,最后共有4人被批准,其中就包括她这个“戴眼镜的小丫头”。

那段初过鸭绿江的记忆她至今难忘,朝鲜的大爷大娘们见到这群青春洋溢的女兵,激动得泪水盈盈。

战火纷飞中,生与死只是一瞬。黄会林曾身背挎包、步枪半夜行军70里地,也曾随部队七天七夜保卫清川江大桥,目睹一百多名日夜相处的战友埋骨他乡。战役结束,部队评选出100名人民功臣,黄会林是其中唯一的女兵。

1953年,黄会林回国继续学业,后被保送到北师大中文系就读并提前毕业留校任教,正式踏上讲台。学校领导问她去哪个系?她不假思索地回答:哪里需要去哪里!她的课程备受学生欢迎,“黄老师的课堂,掉了一根针在地上都能听见”。

上世纪八十年代,黄会林因教学改革转入现代戏剧的教学与研究。为了做到“知行合一”,她竟做了一个别出心裁的尝试:让学生们毕业考试可以交剧本!

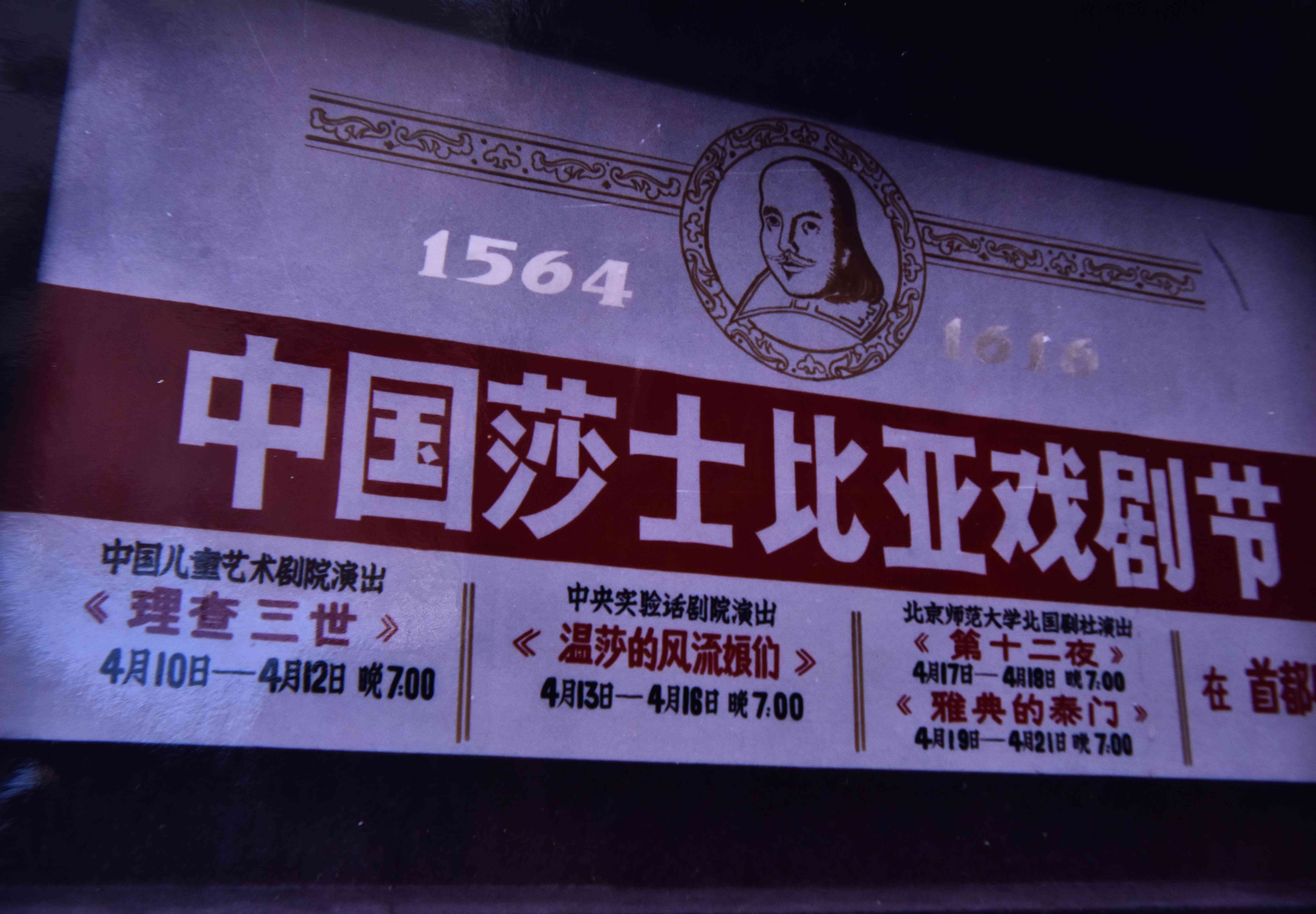

戏剧学习不能囿于课堂,学生们的全情投入,黄会林看在眼里。1986年,“北国剧社”悄然诞生,并登上中国第一届国际莎士比亚戏剧节的舞台。

就这样,新时期首个高校学生戏剧团——北国剧社一举成名。在北国剧社带动下,全国校园戏剧团体纷纷建立,影响延续至今。

58岁,旁人也许是坐等退休的年纪,而黄会林又做出了名堂。1992年,她临危受命,接过了创办全国第一个综合性大学影视学科的重任。从零起步、筚路蓝缕,教学所在地是长年失修、四处漏水的化学药品仓库,办公室里最现代化的工具就是一部旧电话机。即便这样,黄会林带领六位志同道合的老师和六位硕士生,硬是蹚出了一条新路。

在黄会林看来,创办一个学科,离不开三根支柱:教学、科研和实践,艺术学尤其不能是“故纸堆学”。为躬身力行推进“知行合一”教学理念,1993年,她开始牵头创办我国第一个以大学生为参与主体的国家级电影节——北京大学生电影节。这又是一次勇于“吃螃蟹”的尝试。没有经费、几乎办不下去了怎么办?黄会林说:“有钱就大办,没钱就小办,总之必须要办”。没人能想到,第一次大学生电影节的资金其实来源于“方便面”。

为了省钱,运送拷贝蹬三轮,办公地点打游击,标志条幅靠手工,就连黄会林自己跑场地、吃盒饭,师生都只敢吃清炒土豆丝,一点荤菜不敢沾。正是她这股“敢啃硬骨头”的军旅作风,让大学生电影节挺过了经年风雨,如今已延续至32届,成为国内电影节中一个重要品牌。

黄会林常说:电影的语言是世界的,而电影的语法是民族的。好莱坞电影输出欧美价值观,那中国文化的坐标在哪里呢?2010年,北师大决定成立中国文化国际传播研究院。2011年起,黄会林组织发起“看中国·外国青年影像计划”,邀请外国青年到中国来,用心灵感知、用影像记录中国。项目启动第一年,9名从美国波士顿大学来的年轻人让黄会林深受触动。他们站在首都机场T3航站楼里,左看右看,惊叹“你们中国怎么会有这么好的航站楼?”

计划一实行就是15年,到今年已经有1100多位外国青年来到中国,所拍摄的作品遍布海外。黄会林呼吁,中国文化应当成为与欧洲文化、美国文化并立的“第三极文化”。

学为人师,行为世范。悠悠六十七载光阴,黄会林始终秉持着这样的理念站在讲台之上。在她看来, 教育事业事关鲜活的生命,事关每一个青年的成长。

爱就像种子,黄会林把它播撒在每一位学生的心中。北京师范大学中国文化国际传播研究院副院长罗军说,黄老师给他最好的馈赠就是对学生要有深沉而严格的爱。

从16岁走上战场,到91岁不下讲台,一生行健不息的黄会林,字典里从未有过“疲惫”和“休止”这样的字眼。她常说,希望大家将来老了的时候,能说出保尔·柯察金的那句话:不因虚度年华而悔恨;而当被问到对于每位学生的期待,她笑了,三个字:超过我。

【记者手记】

黄先生爱美,我面前的她卷发梳的一丝不苟,涂着豆沙色唇彩,围着玫红色围巾,活泼又不失庄重。她爱美懂美,也欣赏美,喜欢火热的红色玫瑰、也喜欢清雅的白色百合,恰如她性格中待人的热情和治学严谨的态度。

黄先生爱闯,从战火中走出的她,不畏生死更不畏艰险,一次次从零开始,又一次次实现新的里程碑,为了朝鲜战场上那份对牺牲战友的承诺——生命不只是她自己的,也属于无数牺牲的战友,她坚持了一辈子。

直到今天,先生走起路来略有蹒跚,但腰杆依然挺得笔直。

先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。

可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。

捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。